引言:在數字化營銷迭代加速的背景下,B2B外貿企業對社交媒體平臺的價值認知仍存在顯著偏差。作為以視覺傳播為核心的社交平臺,Instagram常被簡單歸類為“消費品營銷陣地”,但其用戶生態中活躍的專業決策者群體、碎片化場景下的信任滲透潛力,卻未得到充分挖掘。本文旨在打破認知壁壘,闡述Instagram與B2B營銷的適配邏輯,提供兼具理論深度與實操價值的策略指南。

一、 平臺屬性與B端需求的適配性分析

Instagram的核心優勢在于視覺內容的高效傳播與用戶碎片化注意力的占據,而B2B營銷的本質是專業信任的系統化構建。兩者的結合需突破傳統認知——B端決策者作為“具有生活屬性的專業人士”,其社交媒體使用呈現雙重特征:既消費娛樂內容,也在潛意識中尋找行業靈感、技術佐證與供應商實力參考。

1. 傳播場景的差異化價值

相較于傳統B2B平臺的“硬銷售”場景,Instagram的獨特價值在于非工作場景的信任滲透:當企業以技術美學內容(如精密工藝的微距影像)或制造透明度內容(如生產線實時畫面)觸達用戶時,可在其放松狀態下建立潛意識品牌認知,為后續商務溝通埋下信任伏筆。

2. 算法機制的利用邏輯

平臺算法對高視覺沖擊力、高互動率內容具有流量傾斜性。B2B企業需針對性生產技術可視化內容(如設備運行動態視頻、材料性能實驗圖解),并設計觸發專業討論的議題(如行業共性技術問題),以提升內容在目標客群中的推薦權重。

二、 以技術敘事為核心的內容體系構建

B2B領域的Instagram內容需脫離消費品營銷的“情感共鳴”邏輯,建立以專業價值傳遞為導向的視覺語言系統。

1. 產品力的場景化解構

(1)動態功能呈現:發帖時,通過Reels短視頻展示產品在實際工況中的運行狀態,替代靜態參數羅列;

(2)應用場景映射:將產品置于目標客戶的典型使用環境(如工業設備的安裝現場、材料的實測場景),強化“解決方案”屬性;

(3)技術驗證可視化:通過防水測試、承重實驗等“硬核內容”,直觀傳遞品質可靠性與工藝先進性。

2. 企業實力的透明化展示

(1)制造環境可視化:通過“工廠巡覽”系列內容,呈現生產流程的規范化管理、倉儲物流效率、實驗室設備先進性;

(2)團隊專業度外化:發布技術團隊的工作場景(如研發會議、客戶現場技術支持),塑造“專家型合作伙伴”形象;

(3)供應鏈體系披露:展示原材料采購渠道、質量控制流程、合作伙伴資質,增強客戶對供應鏈穩定性的信心。

3. 行業價值的前瞻性輸出

(1)發布技術趨勢分析的信息圖表(如《2024年XX行業材料創新方向》);

(2)策劃開放式技術討論帖子(如“關于XX工藝的三大爭議點”);

(3)分享國際行業標準解讀的短視頻,樹立“行業意見領袖”形象。

三、 精準觸達的策略框架與實施路徑

在海量用戶中定位B端目標客戶,需構建“標簽篩選-互動滲透-數據沉淀”的三層模型。

1. 標簽體系的精準化設計

行業分層策略:

基礎層:覆蓋泛行業標簽(如#manufacturing、#b2b);

垂直層:鎖定細分領域標簽(如#cncmachining、#sustainablesupplychain);

場景層:關聯應用場景標簽(如#oemservices、#industrialdesign)。

競爭對標策略:分析同行業頭部企業及目標客戶關注賬號的標簽組合,采用“核心標簽+差異化長尾標簽”(如#precisionmachining+#ourtechnology)。

2. 專業互動的標準化流程

(1)評論營銷的技術導向:在行業媒體、技術機構賬號內容下,發布具有解決方案價值的評論(如:“關于XX工藝的效率提升,我司通過XX技術實現XX%優化”);

(2)私信溝通的價值前置:以“提供行業洞察”為切入點(如:“附件是《XX領域技術白皮書》,含近年數據匯總”),避免直接推銷。

3. 數據驅動的效果評估

(1)內容效能指標:專業領域標簽的內容曝光占比、技術類內容完播率、行業KOL互動率;

(2)轉化路徑指標:從Instagram跳轉至官網技術頁面的流量占比、DM咨詢中有效商機比例、線下會議預約的來源追蹤。

四、 實施邊界與風險控制

Instagram在B2B領域的應用需明確以下操作原則:

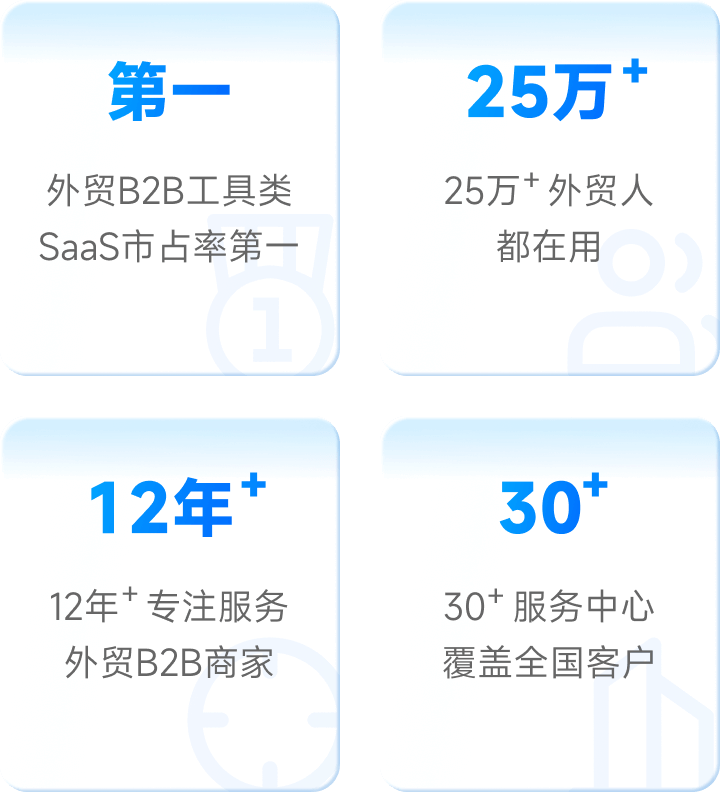

1. 定位邊界:作為品牌信任補充渠道,預算占比不超過整體營銷費用的15%,不可替代行業垂直平臺(如阿里巴巴國際站)的核心地位;

2. 內容邊界:拒絕模仿C端網紅傳播手法,所有內容需服務于“技術專業性”與“合作可靠性”的傳遞;

3. 時效邊界:遵循B2B信任構建的長周期性(平均培育周期6-12個月),聚焦“品牌資產積累”而非短期流量轉化。

適用范圍建議:優先應用于高視覺門檻、低決策成本的產品品類(如工業設計服務、高端耗材),或目標客戶為年輕化決策者(35歲以下)的細分領域。

結語

Instagram的B端價值本質是“專業內容的視覺翻譯器”——通過將技術語言轉化為平臺適配的視覺符號,在傳統傳播渠道外創造信任增量。企業需以數據為導向,動態測試內容模型與觸達策略,將其定位為“創新試驗田”而非戰略核心,以最小試錯成本探索差異化營銷路徑。